平成5(1993)年に創刊した銭湯PR誌『1010』のバックナンバーから当時の人気記事を紹介します。

昭和19年頃になって、にわかに騒がしくなってきた。都会に出ていた人達が戦火を逃れ、疎開先に家族ごと引き上げてきたのだ。故郷へ仲間入りをするためで、いろいろな職業の人たちの大移動だった。子供たちも地元の小学校へ転入してきた。環境は変化してもすぐに馴れ、近所に越してきた家族の同級生と私は仲よしになった。

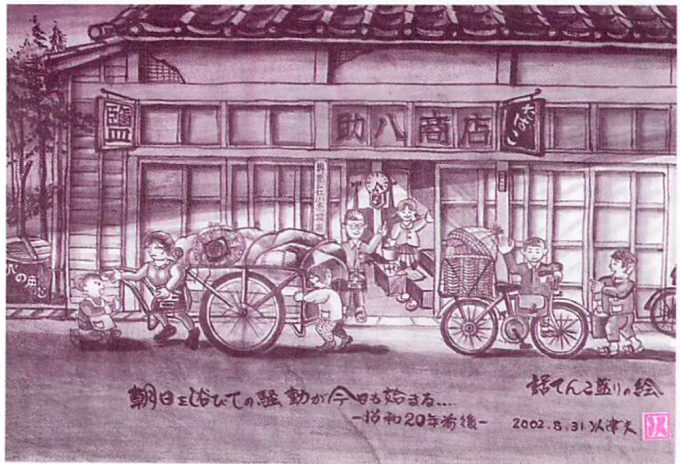

私の家は代々“万屋(よろずや)”で酒、たばこ、塩、みそ、しょうゆ、学用品、海産物、その他を扱う商店だった。戦後になると、これらの面品は配給制度の導入で混乱が生じるようになる。

疎開してきたご家族も当然毎日お買い物にみえていたが、その中に銭湯のおかみさんがいた。ある日、塩を買いにみえ「入れ物を忘れたのでザルごと貸してちょうだい」と計量用の竹ザルを塩の入ったまま、お持ち帰りとなった。そのときはよかったが、次の計量に困った。“風袋(ふうたい)”(計る際の容器の重さ)の差で正味量が狂って計算しにくく、結局竹ザルを取りに行くことになった。都会のご家族だが、同級生の家なので気楽に玄関の引き戸を開けて驚いた。家の中はとても暗く、目が慣れるまで直立不動の塊になった。

「坊や、時間があったら上がってらっしゃい」と声を掛けられ、竹ザルのことなどスッカリ忘れ上がりこんだ。

「坊やのお母さんには、いつもよくしていただき助かっています。感謝していますよ」

「……」

「東京では銭湯をやっているけど空襲で商売にならず、お父さんが留守番をして戦争が終わるのを待っている。商売中はなに不自由なく、ここの神社の石灯籠など寄進して喜ばれたが今では誰も声を掛けてくれない。ホントに情けない毎日だが、東京で煙突から煙を出せば、第二の人生が始まる。そのときは、この辛苦をバネに家族一丸で働き、見返してやりますョ!!」

国民学校低学年の私に故郷の現状を話しても全てを理解できぬことはわかっていつつも、せめてものはけ口だったのだろうか。作業小屋を改良した粗末な住まい。裸電球の下での母子家族。そのような生活に耐え切れず、東京へ逃げ帰った同級生もいた。他人にいえない大変な苦労と雨露をしのぐ惨めさ。戦後の焼け野原で銭湯が驚異的に復興した根底に「疎開先のことを思えば、なんでもできる」との思いがあったのかもしれない。

それにしても、こんな環境でも落ち込まず、銭湯への自信とファイトはどこから湧いてきたのだろう。「おかみなくして銭湯もたぬ」のことわざは、こんな辛苦な環境から生まれたのかと、後日悟ることになる。子供ながら銭湯への興味を大いに感じた。

【著者プロフィール】

笠原五夫(かさはら いつお) 昭和12(1937)年、新潟県生まれ。昭和27(1952)年、大田区「藤見湯」にて住み込みで働き始める。昭和41(1966)年、中野区「宝湯」(預かり浴場)の経営を経て、昭和48(1973)年新宿区上落合の「松の湯」を買い取り、オーナーとなる。平成11(1999)年、厚生大臣表彰受賞。平成28(2016)年逝去。著書に『東京銭湯三國志』『絵でみるニッポン銭湯文化』がある。なお、平成28年以降は長男が「松の湯」を引き継ぎ、現在も営業中である。

【DATA】松の湯(新宿区|落合駅)

銭湯マップはこちら

今回の記事は2004年2月発行/66号に掲載

■銭湯経営者の著作はこちら

「東京銭湯 三國志」笠原五夫

「絵でみるニッポン銭湯文化」笠原五夫

「風呂屋のオヤジの番台日記」星野 剛

「湯屋番五十年 銭湯その世界」星野 剛(絶版)