平成5(1993)年に創刊した銭湯PR誌『1010』のバックナンバーから当時の人気記事を紹介します。

あれは、浅草千束町に住んでいた昭和10年ころのこと。30代の女盛りだった母は、そのころ1日置きに赤坂の豊川稲荷へ行くようになった。一人ではどこへも行かれない母は、いつもお供に私を連れて歩く。

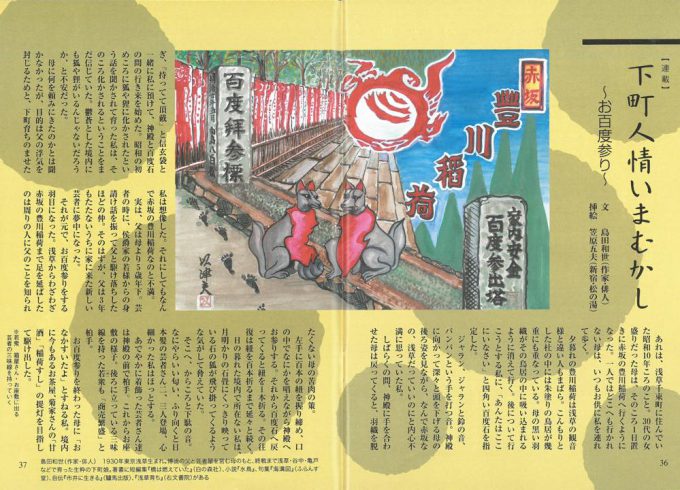

夕暮れの豊川稲荷は浅草の観音様と違い人もまばら。こんもりとした杜の中には朱塗りの鳥居が幾重にも重なっている。母の黒い羽織がその鳥居の中に吸い込まれるように消えて行く。後について行こうとする私に、「あんたはここにいなさい」と四角い百度石を指定した。

ジャラン、ジャランと鈴の音、パンパンという手を打つ音。神殿に向かって深々と頭を下げる母の後ろ姿を見ながら、なんで赤坂なの、浅草だっていいのにと内心不満に思っていた私。

しばらくの間、神殿に手を合わせた母は戻ってくると、羽織を脱ぎ、「持ってて頂戴」と信玄袋と一緒に私に預けて、神殿と百度石の間の行き来を始めた。昭和の初めころに狐や狸に化かされたという話を聞かされて育った私は、そのころ化かされるということをまだ信じていた。鬱蒼とした境内にも狐や狸がいるんじゃないだろうか、と不安だった。

母に何を頼みにきたのかとは聞かなかったが、目的は父の浮気を封じるためと、下町育ちのませた私は想像した。それにしてもなんで赤坂の豊川稲荷なのと不満。

実は、父は母より5歳年下。芸者の時に、侯爵家の若様からの身請け話を振って父と駆け落ちしたほどの仲。そのはずが、父は3年もたたないうちに家に来た新しい芸者に夢中になった。

それが元で、お百度参りをする羽目になった。浅草からわざわざ赤坂の豊川稲荷まで足を延ばしたのは周りの人に父のことを知られたくない母の苦肉の策。

左手に百本の紐を握り締め、口の中でなにかを唱えながら神殿へお参りする。それから百度石へ戻ってくると紐を1本折る。その往復は紐を百本折るまで延々と続く。

日の暮れた境内で所在ない私は、月明かりの石畳にくっきり映っている石の狐が飛び掛ってくるような気がして脅えていた。

そこへ、からころと下駄の音。なにやらいい匂い、ふり向くと日本髪の芸者さん二、三人登場、 心細かった私はほっとする。

あでやかに着飾った芸者さん達は神殿の前で柏手。これからお座敷の様子。後ろに立っている三味線を持った若衆(※)も「商売繁盛」と柏手。

お百度参りを終わった母に「おなかすいたよ」とすねる私。境内に今もあるお茶屋、菊家さんの「甘酒」「稲荷すし」の提灯を目指して駆け出した。

※若衆 箱屋さん・お座敷に出る芸者の三味線を持っていく

【作者プロフィール】

文:島田和世(しまだかずよ)

昭和5(1930)年、東京浅草生まれ。博徒の父と芸者屋を営む母のもと、終戦まで浅草・谷中・亀戸などで育った生粋の下町娘。著書に短編集『橋は燃えていた』(白の森社)、小説『水鳥』、句集『海溝図』(ふらんす堂)、自伝『市井に生きる』(驢馬出版)、『浅草育ち』(右文書院)がある。

挿絵:笠原五夫(かさはらいつお)

昭和12(1937)年、新潟県生まれ。昭和27(1952)年、大田区「藤見湯」にて住み込みで働き始める。昭和41(1966)年、中野区「宝湯」(預かり浴場)の経営を経て、昭和48(1973)年新宿区上落合の「松の湯」を買い取り、オーナーとなる。平成11(1999)年、厚生大臣表彰受賞。平成28(2016)年逝去。著書に『東京銭湯三國志』『絵でみるニッポン銭湯文化』がある。

なお、「松の湯」は長男が引き継ぎ、現在も営業中である。

【DATA】松の湯(新宿区|落合駅)

銭湯マップはこちら

2010年2月発行/102号に掲載

■銭湯経営者の著作はこちら

「東京銭湯 三國志」笠原五夫

「絵でみるニッポン銭湯文化」笠原五夫

「風呂屋のオヤジの番台日記」星野 剛

「湯屋番五十年 銭湯その世界」星野 剛(絶版)

銭湯PR誌『1010』の最新号は都内の銭湯、東京都の美術館、都営地下鉄の一部の駅などで配布中です! 詳細はこちらをご覧ください。

159号(2024年9月発行)

158号(2024年6月発行)