平成5(1993)年に創刊した銭湯PR誌『1010』のバックナンバーから当時の人気記事を紹介します。

私ぐらいの年になると、いつこの世とおさらばするかわからない、などと考えた末、思い立って東京大空襲で生き残った友人を浅草へ誘った。

「待ち合わせは?」「雷門よ」

相談はすぐまとまった。電話の声は若い時と変わらない。

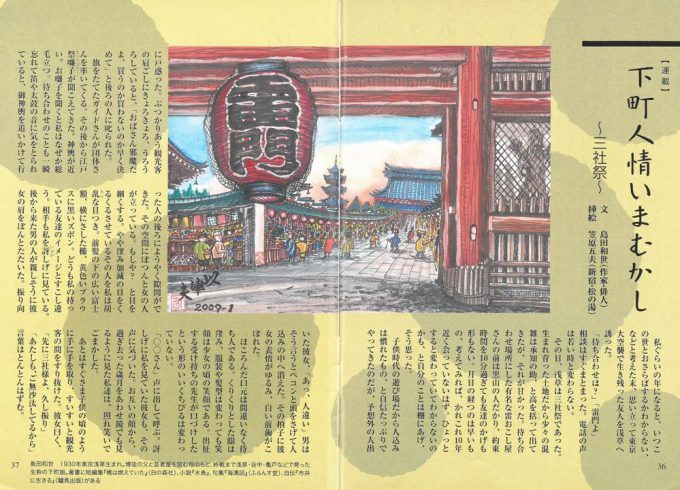

その日、浅草は三社祭であった。生まれ育った土地だから少々の混雑は承知の助、と高を括(くく)って出てきたが、それが甘かった。待ち合わせ場所にした有名な雷おこし屋さんの前は黒山の人だかり、約束時間を10分過ぎても友達のかげも形もない。月日の経つのは早いもの、考えてみれば、かれこれ10年近く会っていないはず。ひょっとすると変わっていてわからないのかも、と自分のことは棚にあげ、そう思った。

子供時代の遊び場だから人込みは慣れたもの、と自信たっぷりでやってきたのだが、予想外の人出に戸惑った。ぶつかりあう観光客の肩ごしにきょろきょろ、うろうろしていると、「おばさん邪魔だよ、買うのか買わないのか早く決めて」と後ろの人に叱られた。

旗をたてたガイドさんが団体さんを率いてくる。その後から江戸祭囃子(まつりばやし)が聞こえてきた。神輿が近い。お囃子を聞くと私はなぜか総毛立つ。待ち合わせのことも一瞬忘れて笛や太鼓の音に気をとられていると、御神輿を追いかけて行った人の後ろにようやく隙間ができた。その空間にぽつんと女の人が立っている。もしや? と目を細くする。やや窪み加減の目をくるくるさせているその人を私は胡乱(うろん)な目つき。前髪の下の広い富士額、横にさした櫛、黄色いブラウスに黒いズボン。どうも私の持っている友達のイメージとすこし違う。相手も私を訝(いぶか)しげに見ている。後から来た男の人が親しそうに彼女の肩をぽんとたたいた。振り向いた彼女、「あっ、人違い」男はそう言うとペコンと頭をさげて人込みの中へ消えた。その拍子に彼女の表情がゆるみ、白い前歯がこぼれた。

ほころんだ口元は間違いなく待ち人である。くりくりとした眼は窪み、服装や髪型は変わっても笑顔は少女の頃の笑顔である。出征する受け持ちの先生が口づけしたという形のいいくちびるは変わっていない。

「〇〇さん」

声に出して呼ぶ。訝しげに私を見ていた彼女も、その声に気づいた。お互いの顔から、過ぎ去った歳月をあわせ鏡でも見るように見た私達は、照れ笑いでごまかした。

あとはすぐさま子供の頃のように手に手を取り、すいすいと観光客の間をすり抜けた。彼女曰く

「先に三社様よ、久し振り」

「あたしも、ご無沙汰してるから」

言葉はとんとんはずむ。

【作者プロフィール】

文:島田和世(しまだかずよ)

昭和5(1930)年、東京浅草生まれ。博徒の父と芸者屋を営む母のもと、終戦まで浅草・谷中・亀戸などで育った生粋の下町娘。著書に短編集『橋は燃えていた』(白の森社)、小説『水鳥』、句集『海溝図』(ふらんす堂)、自伝『市井に生きる』(驢馬出版)、『浅草育ち』(右文書院)がある。

挿絵:笠原五夫(かさはらいつお)

昭和12(1937)年、新潟県生まれ。昭和27(1952)年、大田区「藤見湯」にて住み込みで働き始める。昭和41(1966)年、中野区「宝湯」(預かり浴場)の経営を経て、昭和48(1973)年新宿区上落合の「松の湯」を買い取り、オーナーとなる。平成11(1999)年、厚生大臣表彰受賞。平成28(2016)年逝去。著書に『東京銭湯三國志』『絵でみるニッポン銭湯文化』がある。

なお、「松の湯」は長男が引き継ぎ、現在も営業中である。

【DATA】松の湯(新宿区|落合駅)

銭湯マップはこちら

2009年4月発行/97号に掲載

■銭湯経営者の著作はこちら

「東京銭湯 三國志」笠原五夫

「絵でみるニッポン銭湯文化」笠原五夫

「風呂屋のオヤジの番台日記」星野 剛

「湯屋番五十年 銭湯その世界」星野 剛(絶版)

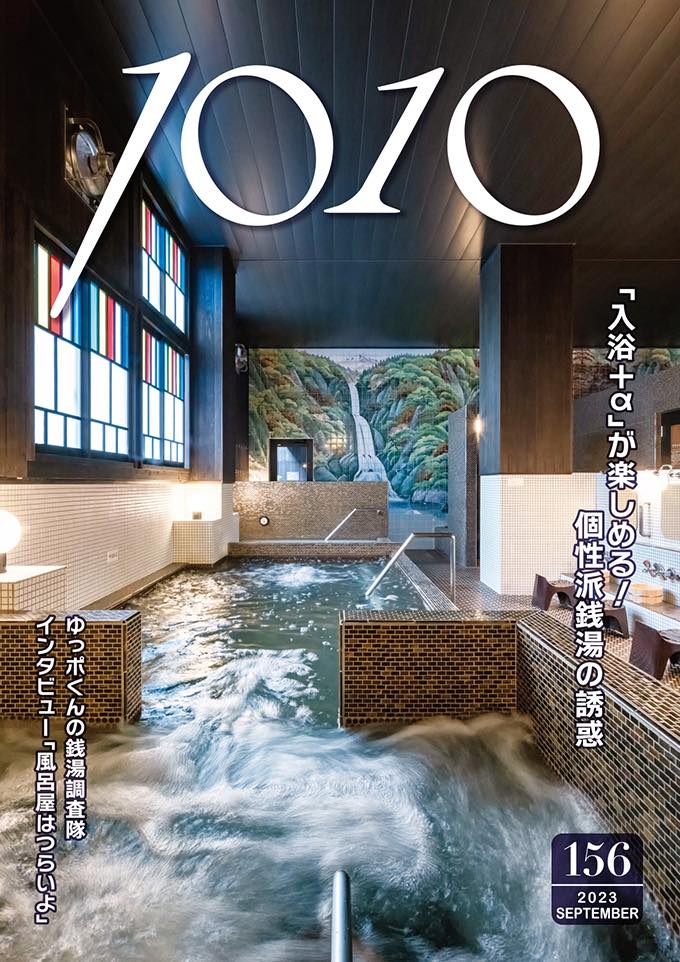

銭湯PR誌『1010』の最新号は都内の銭湯、東京都の美術館、都営地下鉄の一部の駅などで配布中です! 詳細はこちらをご覧ください。

158号(2024年6月発行)

157号(2023年12月発行)

156号(2023年9月発行)